COVID-19座談会 「LIAISON」vol.61増刊号|本学の研究活動

|

プロジェクト概要 研究概要一覧 Research Outline COVID-19 Research Project 研究成果 COVID-19 関連ニュース COVID-19座談会 「LIAISON」vol.61増刊号 COVID-19 Research Project シンポジウム |

新型コロナウイルス感染症に関する77の緊急研究課題に

文理問わず幅広い分野の研究者が挑む

今、世界は100年に一度と言われるパンデミック、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)禍の下にあります。その後に訪れるのは、人々の価値観や社会構造が転換する「大変革の時代」。ポストコロナの新しい社会に向けて大学として何ができるのか。同志社大学が立ち上げた COVID-19 Research Project (77研究課題)に参加する4名の研究者に、研究内容やその意義、プロジェクトへの思いについて語っていただきました。

座談会出席者

ポストコロナに向けて、何を提言し、何を成すべきか。

学術研究の真価が問われている。

石田:新型コロナウイルス感染症は2019年12月、中国武漢市で発生が確認され、その後全世界に感染が拡大し続けています。同志社大学研究開発推進機構では、2020年7月に新型コロナウイルス感染症に関する緊急研究課題として、COVID-19 Research Projectを立ち上げました。本プロジェクトについて研究開発推進機構長の塚越先生にご紹介いただきます。

塚越:世界は100年に一度と言われるパンデミック禍の下にあって、社会構造や価値観が転換する変革の時代が到来しています。ポストコロナの新しい社会はどうあるべきか、自由と平等は維持できるのか、必要とされる技術の開発は可能であろうか。ポストコロナに向けて、何を提言し、何を成すべきか。学術研究の真価が問われています。人文、社会、自然科学の14学部16研究科からなる総合大学という強みを生かし、あらゆる立場や領域からポストコロナを多角的に捉え、価値ある研究を推進していきます。複数の研究分野の研究者が新型コロナウイルス感染症をテーマに互いの研究を理解する場を設け、新たな研学の創造につなげていきます。このような取り組みを「All Doshisha Research Model」として育んでいきたいと思っています。

石田:全学的なテーマを立てた学内ファンドは今までにない画期的な取り組みです。結果、幅広い分野から77のプロジェクトを開始することができました。研究課題は「健康・医療」「社会・経済」「教育・文化・生活」の3つの領域に分類しています。今回は「人の行動」をキーワードにプロジェクトを進めている櫻井先生、眞部先生、服部先生、中谷内先生をそれぞれの領域から選ばせていただきました。プロジェクトへの思いや研究内容について伺います。

注目が集まる嗅覚研究の最前線。

メカニズムの解明を目指す。

石田:最初に、「健康・医療」の領域から、脳科学研究科の櫻井先生と、共同研究者である研究開発推進機構の眞部先生にお話を伺います。

【研究者紹介01】 櫻井 芳雄 教授(クリックで拡大します)

【研究者紹介01】 櫻井 芳雄 教授(クリックで拡大します)櫻井:私の研究は、脳の感覚・記憶・運動といった高次機能のメカニズム解明です。高度で複雑な情報処理を担う神経細胞や神経回路が脳のどの部位でどのように活動しているか、動物実験をもとに解析しています。新型コロナウイルス感染症特有の嗅覚障害が問題になっていますが、まずは嗅覚情報を脳がどのように処理し記憶しているか、基本的なメカニズムが分かっていなければ対処できません。今回は嗅覚の記憶を専門にしている眞部先生と共同で研究を進めています。

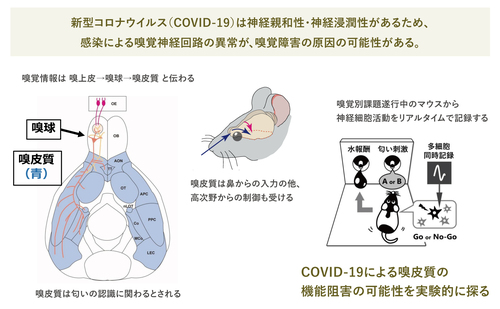

眞部:私たちは、匂いの情報が脳でどのように処理され、認識されているのか、またそこからどのように行動へつながるのかを研究しています。COVID-19 Research Projectでは『新型コロナ感染時の嗅覚障害を引き起こす神経メカニズムの解明』【図1】をテーマに研究をしています。他の感覚に比べて嗅覚研究は30年ほど遅れていると言われており日の目を見にくい分野です。コロナ禍という危機的な状況ではありますが、嗅覚研究への注目度が高くなり、さらに研究が進む機会だと考えています。

石田:新型コロナウイルス感染症では多くの患者が嗅覚障害や味覚障害を発症すると言われていますが、その原因については解明が進んでいるのでしょうか。

眞部:はい。風邪や、その他のウイルス感染症でも嗅覚障害が起きるケースもあるのですが、その大きな原因は、鼻の中にある嗅覚受容体を持つ嗅細胞がダメージを受けて匂いのシグナルが鼻から脳に伝わらない、ということにあります。一方、新型コロナウイルス感染症は嗅覚障害が生じる期間の点などから、他の原因も考えられます。現在、感染リスク等の問題で、死後脳を用いた研究は難しい状況です。そのため、嗅覚障害がどこで生じているのかを知るためには、まず正常な嗅覚処理メカニズムの解明が必要となります。

石田:最新の研究成果を教えていただけますか。

眞部:嗅覚の情報は脳内の嗅皮質という場所で処理され、匂いを感知した後の行動や情動につながっているだろうといわれています。私たちのグループは嗅皮質内にある ventral Tenia Tecta (vTT) という微小部位の神経細胞が、特定の匂いを嗅ぎ分けて行動する際に重要な働きをしていることを世界で初めて突き止めました。マウスを用いて、ある匂いを嗅いだら水がもらえる、別の匂いであれば水がもらえないといった、報酬と行動を結び付けた実験を行い、マウスの神経細胞活動を観察しました。その結果、匂いを嗅ぐことから水をもらいに行くという行動までをつかさどる神経細胞があることを見つけました。受容体は、鼻に入った匂い分子をとらえて情報を伝達しますが、機械のセンサーのように、入ってきた匂い分子を処理するだけではなく、これがいつどんな状況で入ってきたかという情報が、嗅皮質にまで伝達されているようです。状況に応じて脳の情報処理を変えるためにこういった働きをしているのではないかと予想しています。この部分に障害が生じると、匂いの適切な情報処理ができなくなる可能性があります。嗅皮質の中に新型コロナウイルス感染症の病態と適合する場所が見つかれば、診断や治療にも役立つはずです。

石田:なるほど。このメカニズムが治療につながれば大きな希望ですね。

塚越:基礎的な領域から、匂いがどのように脳内で情報処理されているかをいち早くコロナと関係づけながら発表されたのは、とても有益な研究の成果だと感じました。嗅覚の状態が感染を把握する情報となり得るでしょうか。

【研究者紹介02】 眞部 寛之 准教授(クリックで拡大します)

【研究者紹介02】 眞部 寛之 准教授(クリックで拡大します)眞部:なり得ると思います。例えば、嗅覚・味覚障害が出ることで重症化するリスクがどの程度高くなるか、といった研究は現在進められていて、統一的な官能検査のような評価方法を採用することも考えられます。病気の診断や進行度の予測には有効なのではないかと思います。また、私は「おいしさ」と嗅覚のかかわりについても研究を進めています。匂いは「おいしさ」と関係しており、嗅覚障害を患った患者さんの多くに食事の味がしないという症状が見られます。鼻をつまんでジュースを飲むと甘い水にしか感じなくなるように、「おいしさ」を知覚するには嗅覚が大事なのです。新型コロナウイルス感染症では嗅覚障害に加え、味覚障害を訴える方もおられるということなので、匂いと「おいしさ」の関係も明らかにできればと考えています。

石田:治療から「おいしさ」との関連性まで、未開の領域が多い嗅覚研究には興味深い題材が眠っていそうです。

服部:眞部先生に、匂いと記憶の関係についてお伺いします。地域コミュニティの研究者である私は、地域のアイデンティティについてヒアリング調査を行っています。そのヒアリングで「地域の記憶として残っている香りは何ですか」という質問を設定しています。印象に残っている匂いは「大切にしたいもの」という想定で、地域の今後について話を深める題材の一つにしています。記憶と匂いの結びつきは強いと考えていいのでしょうか。

眞部:その通りです。特定の匂いが、それに結びつく記憶や感情を呼び起こす現象は、「プルースト効果」と呼ばれています。記憶は、海馬で一度蓄えられて、それから大脳皮質に保存されて長期記憶となります。一方で嗅覚系は全く違うアプローチをとっているという説が浮上しており、匂いを処理する嗅皮質で記憶が作られ保存されている可能性があるのです。匂いを嗅ぐとその匂いを処理する嗅皮質に保存されている記憶が想起されるため、他と違って思い出しやすいのではないか。また、記憶の貯蔵場所が他の記憶と違うので、記憶の貯蔵期間が長いのではないかと考えています。研究が進むにつれて徐々にその謎が解明されつつあります。

「ミツバチ」が地域社会の持続可能性の切り札となる。

石田:次は、「社会・経済」の領域から政策学部の服部先生にご研究を紹介していただきます。

服部:私は、危機や災害に強い社会の形成、特に地域社会の持続可能性について研究に取り組んできました。COVID-19 Research Projectでは、『持続可能な地域経済に向けた共創コミュニティの再考』というテーマに取り組んでいます。新型コロナウイルス感染症の拡大で、経済的な打撃はもちろん、雇用の問題も起きています。そのため、地域社会において社会的弱者という階層の厚みが増しているのではないかと危惧しています。これは現時点だけの問題ではなく、次世代まで負の影響を及ぼすものです。それを解決するために、制度以外に地域社会を支えるシステムをつくらなければならないと考え、提案しているのが都市養蜂です。

石田:数ある手段の中で都市養蜂を選ばれた理由を聞かせてください。

【研究者紹介03】 服部 篤子 教授(クリックで拡大します)

【研究者紹介03】 服部 篤子 教授(クリックで拡大します)服部:私が注目したのはミツバチの社会性です。蜂と聞くと針のイメージが強く攻撃的に思われがちですが、ミツバチは一度刺すと死んでしまう非常に弱い生き物です。しかし、弱いがゆえに、生まれながらにしてそれぞれが役割を持ち、協力をしてハニカム(蜂の巣)という頑強な構造体を創り出します。ミツバチの社会性がコミュニティ形成のロールモデルになると確信しています。

石田:ミツバチにはそんな性質があったのですね。コミュニティを支えるうえで都市養蜂はどのような役割を果たすのでしょうか。

服部:都市養蜂は農作物の耕作と違い、ミツバチが蜂蜜を作り出します。人は、週に一度内検を、つまりミツバチの健康診断をすることになります。養蜂を通じ継続的に地域の人々が集まることで、対話する機会が生み出せるのです。ミツバチが苦手な人もいますが採れたての蜂蜜をみると多くの人が笑顔になります。災害が起きても日ごろからコミュニケーションがしっかり取れていれば、対策に向けてのアイデアを出し合えます。住民自らが声を出すことで潜在的なニーズを可視化し、速やかに行動に移せると考えています。日常のコミュニティと災害時のコミュニティをつなぐ「何か」が都市養蜂なのではないかと考えています。

【写真1】 養蜂を通じたコミュニティ創発の社会実験

【写真1】 養蜂を通じたコミュニティ創発の社会実験2019年から「同志社ミツバチラボ」を主宰して、京都の西陣エリア屋上に巣箱を設置しました【写真1】。社会への実装を行うことで、社会問題解決の手法を共有できないか試みています。また、都市養蜂は地域の花の蜜で蜂蜜が作られます。その地域ごとの味の蜂蜜ができるため、この蜂蜜が地域のアイデンティティになるのではないかとも期待しています。

石田:都市養蜂が人の行動を変え、社会課題解決へ繋げるアプローチとなることは興味深いですね。

櫻井:都市養蜂で助け合うコミュニティを作るという切り口は、素晴らしい取り組みだと感じました。一方で、新型コロナウイルスに感染した人を排除しようとするコミュニティの動きも報道などで目にします。服部先生は、このように簡単に排除してしまうコミュニティではなく、コロナ禍のような非常時にこそお互いに助け合うことができるコミュニティの創造を目指されているということでしょうか。

服部:まさにその通りです。社会的弱者を包摂する共生社会の形成を目指してきましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって目標にはまだまだ遠いと痛感しています。私たちは緊急事態宣言の発出により家の中に閉じこもる期間を経験しました。それは、寝たきりの生活を過ごす身体障がい者の方や、出産直後の母親といった、外に出るのが難しい環境にある人たちの気持ちを理解する機会でもあったのです。社会的弱者の立場や気持ちを理解し、共生社会を作り上げるきっかけでもあったのに、そうはなりませんでした。共生社会の未熟さを痛烈に感じました。

石田:自粛期間が社会的弱者の方と同じ視点にたてる重要な機会だったとは、確かにその通りですね。

コロナ禍の人の行動に影響を及ぼすものを明らかにする。

石田:続きまして、「教育・文化・生活」の領域から心理学部の中谷内先生にその研究内容を紹介していただきます。

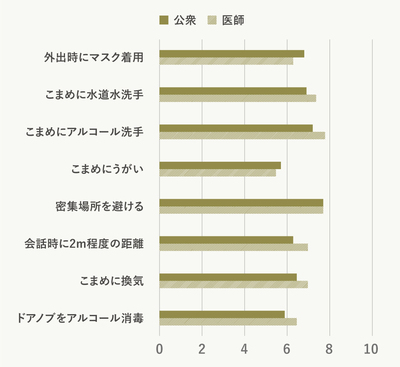

中谷内:私は災害時を含めたリスク削減行動の促進に関して、社会心理学者として研究を続けてきました。本プロジェクトに採択された『新型コロナ対策の有効性認知に関する公衆-専門家間比較』では、一般の人々が新型コロナウイルス感染症対策の有効性をどのように認識しているのかを調べ、真の有効性との乖離を検討しています。新規の感染症が広がり始めた場合、ワクチンや治療薬がない中で最初にとるのが密集の回避といった行動による対策です。専門家でない人々は有効性の低い行動に固執し、一方で、より効果的な対策を見逃している可能性があります。そこで、一般の人がどの感染予防行動を有効と認識しているのかを調べ、真に有効な感染予防行動との乖離がないか明らかにしようと考えました。しかし、新型コロナウイルス感染症については明らかになっていないことが多く、真に有効な感染予防行動もわかっていません。そこで、ウイルス感染が問題となる産婦人科や外科、内科が専門の医師の評価をひとまず真の有効性と置いて、両者のデータを比較しました。

石田:どのような結果が出たのでしょうか。

中谷内:「全く役に立たない」を0点、該当項目の対策さえすれば完璧だと評価したものを10点として、平均値をとったものが【表1】です。細かく見れば若干の差はありますが、全体的にはそれほど変わりません。しかし、点数の分布をみると、医師が正規分布だったのに対し、公衆は3つの層に分けられることが判明しました。感染対策の呼びかけとして、この3層ごとに3種類の異なるメッセージが必要になると言えます。

石田:一般の人々と専門家の有効性評価の差が少なかったのは意外でした。行動の対策と言えば、マスクの着用は当たり前になりました。欧米諸国に比べて、日本人のマスク着用率が高い理由は分かっているのでしょうか。

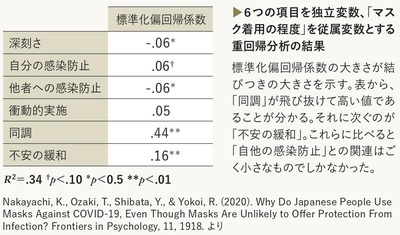

中谷内:先日発表した論文『日本人がCOVID-19に対してマスクを使用する理由の検討』で、その理由が明らかになりました。私自身、着用者の感染を防ぐのではなく、他者への感染拡大を防ぐ役割が大きいマスクの着用に、なぜ日本人が積極的なのか疑問でした。

石田:確かに、欧米諸国ではマスクの着用についてさまざまな議論が交わされていますが、日本ではスムーズに受け入れられたように思います。

中谷内:この研究は2009年に豚インフルエンザが流行した時に端を発しています。当時、本学も休校になったことを覚えておられるでしょうか。その時もマスクは感染防止には役立つが、着用者自身の予防効果は低いと言われていました。社会科学的観点から、自身より他人の利益になる行動を社会全体で採用するのは難しいはずです。このソーシャルジレンマを解消する日本人の行動理由について解明したいと考えました。学生を対象に調査したところ、「他人の目が気になる」という同調の回答が多いことが分かりました。今回についても、マスクの着用理由を調査してみると、「街中や通勤・通学時にマスクを着用する人を目にすると、自分もつけた方がいいと感じる」という回答が多く、同調の影響力が圧倒的に強く見られました【表2】。ここでいう同調とは「圧力を受けてそれに服従する」というものではなく、他者の行動から利益のある行動を選ぶ「情報的影響」を受けているということです。

石田:この結果から、感染症対策にどのような提言が可能でしょうか。

中谷内:強制的な手段を使わず、環境を整えることで人々を望ましい行動に誘導するナッジ(※1)が有効です。人は、行動で発生する利益やコストを常に計算して意思決定しているわけではありません。何気なく他人と同じ行動をとるものです。ただ、過度にこの手法に頼ってしまうと、知らないうちにコントロールされている主体性の低い社会になってしまうので、自発的な行動を促す部分との調整が必要でしょう。

※1 行動科学の分野で、人々が自発的に望ましい行動を選択するように促す仕掛けや手法を示す用語

眞部:SNSやマスコミにおいて新型コロナウイルス感染症に関する情報が氾濫し過ぎている状態で、一般の人々にマスク着用などの有効な感染症対策を、どのように発信することが効果的なのかを考えながら、お話を伺っていました。私は、むしろマスコミによって情報過多の状態の方がナッジの効果が出やすいのではないかと思います。情報が錯そうしているからこそ、マスクの着用率が上がるのではないでしょうか。

中谷内:その可能性は十分にありえます。一般的には選択肢が多い世の中の方がいいと考えられがちですが、消費者が商品を選ぶときに選択肢が多すぎると選びにくい。逆説的な方法ですが、未確認の情報であふれかえれば、一個一個見て検討する気も起こらず、かえって一つの選択に集中するかもしれない。一種の自由からの逃避で、多様であるがゆえに一つに集中することもありうるのです。

多様な連携を実現し

融合分野の研究に発展する研究体制の構築へ。

石田:今回の座談会は新型コロナウイルス感染症に関する研究についてお話を伺いましたが、先生方が目指すこれからの研究に対する思いを幅広くお聞かせください。

櫻井:私の研究は「何を感じるか」「何を考えるか」という主観がテーマです。脳と心を結び付ける研究は自然科学としては無謀だと批判されることが度々ありましたが、今回の新型コロナウイルス感染症で浮かび上がってきた嗅覚障害はまさに主観の問題です。その解明が社会から要請されたとき、今までのアプローチは無駄ではなく本質的なことだったと自信を深めました。自らの研究に誇りを持ちつつ、引き続き実験を進めていきます。

眞部:櫻井先生と同じく、心の仕組みを探求したいと思います。嗅覚は特に感情や情動に結びついているので、匂いを使って食欲を増幅させたり、豊かな気持ちにさせたりするような産業への応用も視野に入れながら研究を進めたいです。

服部:先生方の話を聞く中で、より深く研究内容を知りたいと知的好奇心が刺激されました。嗅覚研究などの基礎研究は難しい印象で私の研究とは接点がないように感じていましたが、その知見を地域コミュニティの場にも接続できればうれしいですね。先ほど櫻井先生が脳と心について言及されましたが、私は心と地域コミュニティにフォーカスしています。共助や共生、多文化を受け入れられる寛容な社会、地域づくりを目指して今後も研究を進めます。

【研究者紹介04】 中谷内 一也 教授(クリックで拡大します)

【研究者紹介04】 中谷内 一也 教授(クリックで拡大します)中谷内:服部先生がお話された、災害時におけるコミュニティのレジリエンス(※2)について、重要なのは日常での共生だという指摘が非常に興味深かったです。住民にとっての地域コミュニティと、研究者における研究の持続性は共通していると感じました。新型コロナウイルス感染症や東日本大震災などの大災害が起こったときに無関心でいられませんが、センセーショナルな題材に取り組むには普段の研究の足腰がしっかりしている必要があります。今後起こりうる大災害に備える意味でも、日ごろの研究活動に尽力していきたいです。

※2 困難な状況下で一時的に不適応な状態になってもそこから回復する力や困難な状況にしなやかに適応して生き延びる力を指す言葉

石田:ありがとうございます。先生方はポストコロナの社会はどのように変化していくとお考えでしょうか。

中谷内:2009年の豚インフルエンザでは、最初に日本に持ち込んだ人への差別や偏見が起こりました。医療従事者に対する差別的な扱いなど、新型コロナウイルス感染症でも同様のことが生じていて残念な印象をうけました。今回の経験を踏まえて、今後は人々の価値観や考え方が大きく変化する可能性もありますが、進歩しない部分も出てくるでしょう。大事なのは、私たちの行動様式や傾向を直視し、誤りを認めて粘り強く是正していくことです。

服部:私はポストコロナに向けて社会は少しずつ変化すると考えています。阪神淡路大震災が発生して、「ボランティア革命」という言葉が定着しました。もともとボランティアという考えはあったのですが、災害時に現地で活動する組織やそれにまつわる制度が震災を機に整備されました。東日本大震災では、寄付という行動以外にも、復興を支援するために東北の商品を購入する行動が見受けられました。コロナ禍の下で「分断」とその「揺り戻し」が生じています。その変化の中に産業界の人々も積極的に関わることで、プラスに働く波が広がっていくでしょう。現在、私のミツバチ研究に関する問い合わせも増えているのですが、大きな社会から見ればほんのわずかな動きも、より良い社会の実現に向けた変化が少しずつ確実に広がっていると思います。

眞部:現在、日本において基礎研究が縮小する傾向にあります。医療や科学によってコロナを克服できれば、もっと幅広い研究に注目が集まるのではないでしょうか。現在、感染症の専門家が非常に少ないということが言われています。研究の多様性が失われつつある状況ですが、ポストコロナでは、基礎研究にスポットが当たればうれしいです。

櫻井:今回を契機として、感染症やウイルスの研究はまだまだ発展途上であると社会的に認知されることを望みます。かつて医学部に在籍していた時、寄生虫やウイルス研究の規模縮小を目の当たりにしてきました。目の前にある危機だけに左右されて、何が必要で何が不要だという安易な議論をしてはいけません。人類を取り巻く環境はまだまだ未知の領域が多いので、私自身も謙虚な姿勢を持ち続け、研究者として知見を広げたいと考えています。

石田:4名の先生方ありがとうございます。本プロジェクトのロゴにハニカム構造を採用したのは、力の分散と調和をイメージしたからです。77のプロジェクトが互いに力を出し合い、より強固で新しい知を創出する様子を表しています【図2】。このプロジェクトを通じて、異なる分野の研究者が互いにポジティブな影響を与え合う機会になれば幸いです。最後に、塚越先生から本学で研究に臨むことに対する思いをお聞かせください。

塚越:4名の先生からお話を聞いて、独創的なアイデアはまずは個々の研究者から生まれてくると改めて思いました。社会に向けた情報発信を含め全力で先生方を支援していきます。大学全体としては14学部16研究科を基盤とし、卒業生からなる校友会や同窓会、さらに法人内諸学校も加えて多様に連携した「Research Diversity」という研究体制の構築を目指します。新しい時代の社会と価値観に貢献していける研究体制でありたいと思っています。本日はありがとうございました。